«Лучше бы ты не спрашивал об этом фильме», — с досадой говорит один из вертолётчиков в ответ на мой вопрос о сериале «Чернобыль» производства HBO. В сериале есть сцена, где показан экипаж Юрия Яковлева и Владимира Балахонова, а потому они оба слишком отчетливо видят массу нелепостей, которых не было. Сегодня — ровно 35 лет со дня катастрофы, мнения о причинах и последствиях которой до сих пор расходятся. Нет единства и у восьми ликвидаторов, с которыми мы поговорили накануне даты, и всё же кое-что общее в их рассказах есть: все истории слишком сильно контрастируют с популярными фильмами, статьями и книгами о Чернобыле, словно мы говорим о разных событиях. И вот пример.

— Почему-то все уверены, будто пилоты экипажей, которые работали над реактором в первые дни после чернобыльской катастрофы, сразу все умерли, — говорит Владимир Балахонов, правый пилот. — А мы живы. Из двух экипажей (это шесть человек) сразу после аварии выжили все, к настоящему моменту здравствуют трое.

Версию о практически мгновенной гибели первых пилотов я, кстати, слышал от других ликвидаторов. «Да их же на смерть бросили, там шансов не было», — сказал один из героев, тиражируя этот миф.

В массовой культуре Чернобыльская катастрофа представлена с таким надрывом, что я настраивался на сложные эмоциональные разговоры, полные досады и разочарования. И странное спокойствие ликвидаторов стало для меня главной загадкой, ответ на которую я искал потом в расшифровках интервью. И, кажется, нашел.

«Кричат: у вас критическая доза, уходите!»

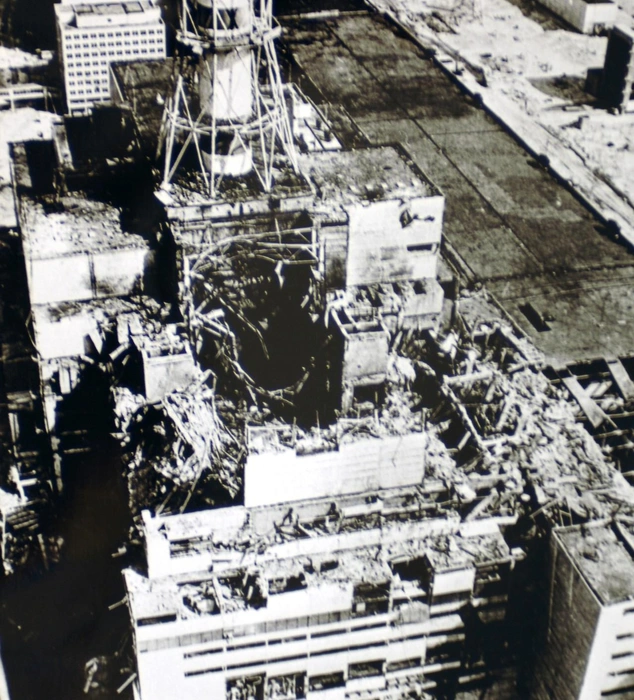

Канву событий вы хорошо знаете: в ночь на 26 апреля 1986 года (в 01:23 по киевскому времени) на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошел тепловой взрыв, полностью разрушивший реактор. Но мгновенный выброс радиоактивных веществ оказался не главной проблемой. Пожар, подпитываемый энергией ядерного деления, продолжал выносить «грязь» из опасной зоны, плюс сохранялась угроза нового, более мощного взрыва и прожига основания реактора. Это привело бы к беспрецедентному загрязнению подземных вод и рек Припять и Днепр.

Первой задачей стало подавить это горение. Припятские пожарные, приехавшие на место через минуты после взрыва, оказались в числе первых жертв — по официальным данным, в течение нескольких недель умерли шесть человек, включая Василия Игнатенко — одного из героев книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» и сериала HBO. Стало ясно, что приближаться к горящему реактору нельзя, а значит, тушить нужно с воздуха. Так на сцене появились вертолетчики, которые первыми увидели взорвавшийся реактор.

Владимир Балахонов вспоминает:

— Наш полк стоял близ города Александрия. Это же была суббота, сослуживцы находились дома, а я в тот день дежурил, и когда часов в десять вечера 26 апреля объявили тревогу, сразу занял место в вертолете. Поначалу скомандовали перелететь в Борисполь, а на подлете нас подвернули на Чернигов.

— Ощущалось ли, что речь о серьезном происшествии?

— Никто ничего не объяснял, говорили лишь, мол, что-то случилось. Но в нормальных условиях вертолетчики не летают ночью на большие расстояния (только учебные полки), а тогда еще началась гроза, ливень, и в такой обстановке летать нам не разрешалось. Тогда стало ясно, что всё это неспроста.

После недолгой остановки в Чернигове экипажи двинулись в сторону Чернобыльской АЭС.

— При подлете нам дали команду выключить печки и вентиляторы, активировать дозиметры, — вспоминает Владимир Балахонов. — Бортовой техник Серёжа Телегин, молодой совсем парень, говорит: «Командир, гляди, у нас зашкаливает!» Дозиметр показывал 500 Р/час. Наш командир Юрий Яковлев ответил: «Закрой его, чтоб он нам на нервы не действовал».

К слову, нормальный радиационный фон составляет до 30 мкР/час, а упомянутые 500 Р/час означают, что 50–60 минут работ в таких условиях гарантируют тяжелую форму лучевой болезни с вероятностью выжить 50%. Полтора часа в такой зоне — стопроцентная смерть. В непосредственной близости от реактора доходило до нескольких тысяч рентген в час — тут уже счет идет на минуты.

— При подлете мы увидели зарево, огни какие-то непонятные, радугу, разноцветное пламя, — вспоминает пилот. — Мы сели на футбольное поле и поступили в распоряжение генерала Антошкина.

Первым заданием стала киносъемка очага взрыва: вертолетчики взяли съемочную бригаду и сделали четыре виража над реактором, впервые увидев его вблизи.

— Вот я не знаю, что такое ад, и дай бог, чтобы не узнать, но то, что мы увидели... — говорит первый пилот и командир экипажа Юрий Яковлев. — Потому что там всё клокочет, какой-то ярко-красный огонь и жара — мы как на сковородке себя почувствовали.

Кстати, съемку пришлось делать повторно, потому что первая пленка оказалась полностью засвечена мощным излучением.

Днем 27 апреля экипаж Яковлева, Балахонова и Телегина координировал эвакуацию жителей Припяти: искали места концентрации людей и докладывали диспетчерам, а те передавали сведения водителям автобусов. Их бесконечные вереницы заставили пилотов осознать масштаб происшествия даже больше, чем вид реактора:

— Первое, что бросилось в глаза на подлете к Припяти, — это такая большущая колонна автобусов, в основном «Икарусы», — говорит Юрий Яковлев. — И это сподвигло нас...

«Мы уже о себе не думали. Если уже народ так страдает, что его впервые с войны эвакуируют, то мы должны всё сделать. Всё»

— Все ушли, город опустел, вымер: только милиция проскочит, пожарные машины, ну и мы — два экипажа вертолетчиков, — добавляет Владимир Балахонов.

А потом был приказ: приступить к ликвидации. Вот только что такое ликвидация, тогда никто не понимал.

— Как, что? Мы же никогда не занимались таким, — продолжает Владимир Балахонов. — Нам говорят, мол, садитесь в Припяти, наберите два стокилограммовых мешка с песком, сбросьте в реактор, а мы уже доложим правительству, что ликвидация началась, вертолетчики работают. Каждый же боялся. Каждый хотел доложить поскорее.

Мешки нагребли, но как именно кидать их в реактор, оставалось неясным.

— Мы же понятия не имели, как на реактор заходить: на какой скорости, на какой высоте, — продолжает пилот. — Подошли на скорости 40 км/час, высота метров 50, а у нас заброс оборотов и температуры двигателя, потому что, как потом выяснилось, над реактором жарило на 120 градусов, а у вертолёта «потолок» — плюс 40.

Кроме того, горячий воздух имел низкую плотность, поэтому вертолет провалился над реактором в воздушную яму. Вытянули его с трудом, но мешки сбросить успели.

Потом пришло понимание, что бросать в реактор по мешку смысла нет: облучение высокое, а результат почти нулевой. И тогда придумали технологию, которая потом и стала основной: мешки грузили в парашют по 12 штук (пробовали по 15 — не выдерживает) и цепляли к внешней подвеске. Несколько мешков брали в вертолет, еще шесть — на балочные держатели вместо бомб. Опытным путем определили высоту (180 метров) и скорость подлета (60 км/час) и, пристрелявшись, научились метать их точно в реактор, мгновенно уходя в сторону после сброса.

Впрочем, без проблем не обошлось. После первого сброса на недостаточной высоте салон вертолета забросало пылью. При другом сбросе выпали не все мешки, и трос (фала), на котором они висели, пошел под хвостовой винт — опять спасла быстрая реакция экипажа.

Коллеги Юрия Яковлева и Александра Серебрякова, командира второго экипажа, говорят, что именно эти пристрелочные полеты, которые взяли на себя лётчики с опытом, во многом определили успех той первой фазы глушения пожара.

Три дня, с 27 по 29 апреля, работали практически без перерыва: на сон ушло лишь девять часов, так что события вспоминаются как в омуте.

— А на третий день нас отозвали, — говорит Владимир Балахонов. — Подходим к реактору, на борту почти пять тонн песка, а нам кричат в рацию: «Всё, уходите, вам врачи запретили». Юрий Яковлев, командир, отвечает, мол, сейчас сбросим и уйдем, а там мат-перемат.

«[В рацию] кричат: "У вас критическая доза, уходите". А куда пять тонн [песка] денешь? Плюнули и всё равно долетели до реактора, сбросили»

Сколько именно радиации получили члены экипажа — не знает никто. Предельной дозой считались 25 Р, в медкартах записали 32–34 Р, на деле же, говорят пилоты, было более 100 Р — а это уже ранняя стадия лучевой болезни.

— Многие ведь действительно считают, что экипажи первых вертолетов были отправлены на верную смерть. Как думаете, что вас спасло?

— У нас своя методика была, мы ее ночью 27 апреля придумали, — объясняет Владимир Балахонов. — Ты же знаешь, авиация всегда работает против ветра, и мы в первый день так и заходили на реактор. А потом поняли, что на нас дует этой радиоактивной пылью. Ветер шел с Киева, ну и мы стали заходить по ветру. Груз пораньше бросаешь, а потом резко в сторону. Вот это, наверное, сильно помогло.

Тут нужно объяснить один момент. Радиационное поражение бывает двух видов: от внешней радиации (в основном от гамма-излучения с высокой проникающей способностью) и от внутренней, когда радиоактивные частицы попадают в организм, накапливаются в щитовидной железе (йод-131), в костях (стронций-90), в мышцах и тканях (цезий-137) и так далее. Внешняя радиация опасна сразу, но внутренняя более коварна — небольшая частица может облучать организм изнутри днями, месяцами и даже годами. Поэтому заход по ветру хоть и был против авиационных правил, возможно, спас экипажу жизнь. История ликвидаторов — она и про мужество, и про здравый смысл.

Сейчас Юрий Яковлев живет в Сызрани, Владимир Балахонов — в Омске. Оба награждены орденами Красной Звезды.

— Я его еще лейтенантом получил, — говорит Владимир Балахонов. — Это хороший орден: у меня деда только во время войны таким награждали. А вот героя никому из пилотов не дали, хотя одному из командиров экипажей надо было.

«Вот так через 30 лет аукнулось»

Александр Галанов, ярославец, хотел стать психологом и даже поступил в университет на любимую специальность, но в шлейфе устиновской реформы загремел на два года на срочную армейскую службу. Накануне событий его часть находилась в Овруче в 90 километрах от Чернобыля, а сам Александр с другими солдатами был еще ближе к станции, в селе Полесское, помогал колхозникам.

— Нет, землю не трясло — это же был не ядерный взрыв, а типа выхлопа, — объясняет он. — Мы вообще ничего не знали, просто утром в колхоз привезли городских: как оказалось, началась эвакуация из Припяти. А за нами приехал взводный, сказал, что объявлено военное положение, и забрал в часть.

А вскоре, 29 апреля, связиста Александра Галанова перебросили в зону в 30 километрах от станции для обеспечения работы радиорелейной станции: аналога мобильных телефонов того времени.

— Ощущалась ли угроза, ее масштаб?

— Знали, конечно, что радиация, что опасно, — отвечает Александр. — А настроение... Ну она же не пахнет. Как говорили тогда: украинцы — крепкая нация, по хрену нам радиация, — смеется он. — Нет, физического дискомфорта никто не чувствовал, хотя облучение, конечно, было, ведь выбросы продолжались до конца сентября, пока реактор не накрыли саркофагом.

«Напряжение было. Потому что, как оно аукнется — хрен его знает. Ребята все молодые, детей нет»

— Была ли возможность и желание отказаться?

— Формально замполит говорил: «Кто не хочет — уходите». Но тут ведь как посмотреть: куда ты от этой радиации убежишь? Ну 30 километров, ну 90 километров? И если внешне смотреть, никакого подвига не было: погода хорошая, солнышко светит, постояли в поле с нашей станцией, поработали. Просто было это подсознательно ощущение, что ходишь и дышишь радиацией, — как же его забудешь?

В те годы Александр был готов к разным сценариям: накануне Чернобыля его и еще несколько сослуживцев должны были отправить в Афганистан, но не сложилось — СССР уже готовился к выводу войск. Была на очереди Ангола, и она даже интриговала, все-таки Африка. А по факту полем битвы стал Чернобыль.

— В общем, с точки зрения личной безопасности выбор у вас был небольшой.

— У нашего поколения вообще выбор был небольшой, — напоминает Александр.

В 2014 году у него по чистой случайности на УЗИ обнаружили быстрорастущую опухоль в почке: успели удалить. Быстрая диагностика спасла Александру жизнь, и он считает, что УЗИ внутренних органов нужно включить в план ежегодной диспансеризации для всех — это лучшая помощь онкологам.

И, конечно, одна из версий появления опухоли — последствия Чернобыля.

— Вот так через 30 лет аукнулось, — говорит Александр. — Где-то глотнул, какая-то частица застряла там и продолжала облучать все эти годы, какое-то время организм справлялся, а потом устал.

Сожаление у Галанова вызывает и отношение к солдатам.

— Солдат на службе, и его задача — выполнить приказ, а не выжить, — объясняет он. — Это всего касалось. «Партизаны» (гражданские ликвидаторы. — Прим. ред.) — это люди взрослые. Их привозили, они отрабатывали, их увозили. А мы всё там сидели. То же самое по льготам: у солдата зарплата — 7 рублей, отсюда и ничтожная компенсация. В общем, отношение было такое: если можно не платить, не платили.

«Сынок, надо съездить в Киев»

Саркофаг, или объект «Укрытие», — бетонное сооружение вокруг эпицентра взрыва, которое строили до середины осени 1986 года. Позже, к 2016 году, конструкцию поместят еще в одну оболочку, напоминающую ангар, — объект «Укрытие-2». Саркофаги частично задерживают прямое излучение, но главное — предотвращают выбросы продуктов распада и пыли из реактора.

Уфимец Сергей Смагин в тот год работал мотористом пескосмесительного агрегата СМ-4, то есть был специалистом по приготовлению бетона. Как-то в мае он вернулся со смены в гараж Уфимского управления технологического транспорта № 1, когда его остановил начальник и сказал: «Сынок, надо съездить в командировку в Киев».

— Я сразу понял, куда нас вызывают, — говорит Сергей. — Согласился, что делать? В мае нас готовили, были какие-то собрания, туда-сюда, а 3 июня мы вылетели и уже 4 июня были на станции.

— А вы тогда понимали, что это опасно?

— Мы же в армии служили, знаем, что такое радиация.

— Сомневались: ехать или нет?

— У нас никого не заставляли. Были ребята, кто отказывался. А я... Не знаю: воспитан я так. Я же понимал, что им нужны такие специалисты, а больше, кроме как у нас в МГДУ, таких нигде нет.

«Да, мы воспитаны так: сказали «Надо», значит, надо. Нас тогда 55 человек поехало в Чернобыль»

В Чернобыле Сергей работал на смесительной машине СМ-20, которая готовила раствор цемента, свинца и керамзита для строительства саркофага. Раствор забирали цементовозы — на линии работали сразу 180 машин.

Агрегат Сергея находился в 150 метрах от станции, а когда работы не было, он и его коллеги отправлялись в одно из помещений самой АЭС. Там всё было отделано свинцом, поэтому фонило меньше, чем на улице.

— В каждой группе был дозиметрист, — вспоминает Сергей. — Вот едем-едем, там канал охлаждения реактора, мы говорим: «Ну-ка, включи свой аппарат». Я уж цифры не помню, но она была в пять раз выше, чем в других местах.

— Какое настроение было в группе? Тревожное, подавленное?

— Нет, я бы не сказал. Мы хорошо отдыхали, потом ехали на станцию, делали свою работу. Но были, конечно, тревожные моменты. Собираемся ехать со смены, автобус померили — от него радиация. Забраковали автобус. Второй подогнали, померили — тоже забраковали. Третий — то же самое. Источник излучения на колесах. А когда на следующий день ехали, те три автобуса уже стояли на кладбище техники.

— Сколько вы там проработали?

— 12 дней, хотя посылали на месяц. Но как-то приезжаем в лагерь со станции, а нам говорят: «Собирайтесь, ребята, домой». Мы: «Как домой?» — «А вот так: приехали ребята из Самары вам на смену». У меня по итогу было около 12 рентген облучения.

— И как эта командировка сказалась потом?

— По-разному. Один из нашей колонны приехал и через месяц-два уже умер. А я вот каждый год прохожу комиссию, мне невролог говорит: «Первый раз ликвидатора вижу, чтобы здоровье такое было» (тьфу-тьфу-тьфу).

Добежать за 10 секунд

Перед самым закрытием саркофага в конце лета 1986 года на первый план вышла другая проблема. После взрыва крышу третьего энергоблока, смежного с четвертым, засыпали радиоактивные обломки графита, остатки тепловыделяющих сборок и циркониевых трубок. Ими были усыпаны и лестницы вентиляционной трубы, которая, как маяк, возвышалась над разрушенной станцией. Фоны достигали тысяч рентген в час, то есть смертельную дозу человек получал за 10–15 минут, а где-то и быстрее.

Чистить крышу станции пытались роботами, но идея не сработала — механизмы были громоздкими и трудными в управлении, поэтому не везде могли подобраться. А главное, мощная радиация выводила из строя электронику. Тяжелые куски графита не удалось очистить и другими дистанционными методами, например гидромониторами.

И тогда стало ясно, что кому-то придется лезть на крышу станции, чтобы собрать обломки и сбросить их в реактор до закрытия саркофага.

Челябинец Леонид Текслер в 1986 году работал прокатчиком на Челябинском металлургическом комбинате, но по военной специальности был старшим химиком радиационной и химической разведки.

— Но до тех пор о радиации я имел лишь элементарное представление: да, нас учили, но всё это шло вскользь, ведь никто не думал, что придется применять эти знания на практике, — объясняет он.

Тем не менее опасность ионизирующего излучения он представлял вполне отчетливо.

— Об аварии я узнал вместе со всеми по телевизору, и сначала казалось, что это не так серьезно, не так объемно. Но уже через неделю было понятно, что взрыв реактора — это катастрофа.

Поэтому летом, когда челябинцев с разных предприятий отправляли в Чернобыль, Леонид Текслер уже понимал, что ехать придется. Ему было около сорока лет, его сыну, будущему губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, — тринадцать.

— Да, летом все уже ждали повестки из военкомата, никто никуда не дергался, — вспоминает он. — Прошли комиссию и поехали на сборы под Чебаркуль, где осваивал дозиметры, средства защиты, БРДМы. А потом всё: самолёт — и в Чернобыль.

Но вряд ли можно подготовиться к работе, которую Леониду Текслеру пришлось выполнять на станции. Человечество просто не сталкивалось с необходимостью перетаскивать куски атомного реактора, которые излучали так, что лес в нескольких километрах от станции порыжел, а потом зачах.

— Днем не было видно, но по вечерам над реактором появлялось свечение, — вспоминает Леонид Текслер. — На крыше станции я был раз 13–15, плюс мы очищали машинные отделения, внутренние помещения станции. Выпускали нас иногда на 30 секунд, иногда — до 10 минут, если позволяли фоны. Их определяли дозиметристы, а затем офицер давал конкретное задание: добежать до такого-то места, допустим, за 10 секунд, или залезть по лестнице, потом работать 30 секунд, потом назад. Всё было максимально четко, и никто не отлынивал — сачков не было. Часть реактора уже была закрыта, но через проемы со стеклами мы видели место взрыва.

Для защиты от радиации надевали тяжелые костюмы массой до 30 килограммов из просвинцованной ткани и металлических щитков. Не создавали ли они помех?

— Мы еще молодые были, здоровые, плюс работа в основном грубая, физическая, — объясняет Леонид Текслер. — Но как-то на крыше сломался японский робот: запутались шланги и провода. И нас, шесть человек, послали аккуратно его разобрать. Это уже была серьезная работа — не просто что-то там скидывать. И, возможно, за эту работу мы потом и получили ордена Мужества.

На станции он проработал 26 суток. Я удивляюсь: при столь опасной работе — срок изрядный.

— Дозиметристы постоянно оценивали, сколько мы получили, — говорит Леонид Текслер. — Допустимым считалось до 1,5 рентген в сутки, а общая предельная доза — 25 рентген. За этим строго следили. Конечно, разные случаи были: помню, из Питера небольшая команда за сутки получила предельную дозу, а кто-то — за десять суток. Я вот отработал 26 дней до конца сентября. А был там парень с Украины, так он говорил: «У меня дома дела, надо вернуться, дайте мне работать каждый день, чтобы побыстрее набрать 25 рентген».

Призванные на сборы жили в палаточных лагерях, и настроение, по словам Леонида Текслера, было боевым.

— Конечно, присутствовало и нервное напряжение, — вспоминает он. — Помню, в нашем отделении двоих отправили в Киев — у них случился нервный срыв. Потому что две недели в такой обстановке — большая нагрузка для психики. Но мы были молодые, азартные, и страха как такового не чувствовали. Думаю, основная масса ликвидаторов не боялась. Плюс скучать там некогда было — мы помимо работы на станции несли дежурства, а по вечерам известные артисты устраивали концерты: я, например, видел Микаэла Таривердиева.

В отличие от первых хаотичных дней, к осени 1986 года положение было военным: зона отчуждения радиусом 30 километров вокруг станции была оцеплена, введен пропускной режим.

— Всё очень строго было, — говорит Леонид Текслер. — В Припяти люди побросали дома, и потом кто-то пытался пробиться к своим квартирам, а кто-то занимался мародерством. Так что охрана была нужна. А караул несли солдаты-срочники, мальчишки по 20 лет. Вот интересно, как у них судьба сложилась? Ведь ладно мы, люди взрослые. А им-то каково?

Я замечаю, что, возможно, психологически сложнее было как раз людям среднего возраста, семейным и с профессией. Не было мысли отказаться?

— Нет, — хмурится Леонид Текслер.

«Я был военнообязанный, был приказ, была присяга, введено военное положение. Даже мысли отказаться не было»

За работу на месте аварии Чернобыльской АЭС Леонид Текслер был награжден Орденом Мужества.

— По телевизору же иногда показывают ребят, кто с крыши обломки кидал. Смотришь и думаешь: «Вдруг себя увидишь», — говорит он. — Но нет — в нашу смену кинооператоры не работали. Вряд ли я попал в такие фильмы.

«Это был юношеский пофигизм»

Есть такое клише: мол, главное — это информация. В радиоактивных зонах оно звучит особенно остро, потому что ощутить излучение напрямую человек не способен. На дозиметристов тут буквально молятся.

— Воздействие радиации (кроме острых доз) на первых порах субъективно не ощущается, — объясняет тюменец Сергей Гашев, который возглавлял взвод радиационной разведки осенью 1986 года. — Кто не знал, говорили, что воздух пах радиацией, но это был запах йода, попавшего в атмосферу.

Он отмечает, что радиоактивные изотопы распределяются не ровным слоем, а ложатся пятнами, поэтому в одном месте может быть чисто, в ста метрах — смертельное излучение. Некоторые думают, что опасность убывает с расстоянием от реактора, но это верно лишь для прямого излучения, что же до радиоактивных осадков — они распределяются прихотливо, в зависимости от погоды. После чернобыльской катастрофы помимо самой станции наиболее зараженные зоны находились на территории Белоруссии, более чем в сотне километров от АЭС.

— Мы занимались обследованием и картированием 30-километровой зоны отчуждения с точки зрения радиационного загрязнения, — рассказывает Сергей Гашев. — Для защиты использовали костюмы ОЗК, респираторы (но чаще — просто маски Петрянова), а на выходе с АЭС или Припяти все проходили дезактивацию. Принимали препараты йода.

Йод, кстати, прочно ассоциируется с последствиями радиационных катастроф, но почему именно он? У изотопа йод-131 небольшой период полураспада — 8 дней, поэтому основную опасность он представляет в первые месяцы, но главное — наш организм не отличает стабильный йод от изотопа. При дефиците йода радиоактивный аналог накапливается в щитовидной железе, провоцируя рак. Впоследствии на первый план выходят другие изотопы, включая стронций-90 и цезий-137 с периодом полураспада порядка 30 лет: оба также биологически опасны и являются причинами длительного заражения сред.

Мой традиционный вопрос про страх: как ощущалась опасность? В армии Сергей служил в полку РХБЗ, получив позже звание офицера, а в гражданской жизни был специалистом по ихтиологии и гидробиологии в Тюменском госуниверситете, поэтому у него свой взгляд — смесь лихости и осведомленности.

— У меня был юношеский максимализм (правильнее — пофигизм!), плюс как биолог я знал процессы, которые происходят в организме. Но рядовой состав, конечно, был напуган, потому что неопределённость оставляла место фантазиям и... не всегда оптимистичным, — объясняет Сергей. — В нашем полку ведь служили не только «химики», а были просто водители, строители, которые о радиации слышали впервые. Кто-то просил, чтобы его комиссовали или заменили.

«Индивидуальная защита могла быть лучше: можно было точнее учесть индивидуальные дозы облучения. Но не хватало техники, оборудования, обмундирования»

Кстати, герои материала говорят, что индивидуальных дозиметров, которые бы учитывали накопленные дозы радиации, у них не было. Иногда выдавали приборы, но показания их сильно расходились, и доверия не было. А предельные 25 рентген определялись если не на глазок, то по косвенным признакам.

Из других проблем того времени Сергей Гашев отмечает и хаос первых дней:

— У нас же всегда так: пока петух не клюнет... — говорит он. — Когда полк в Топчихе подняли по тревоге, оказалось, что часть техники неисправна, часть отсутствует. А после катастрофы с могильников разошлось много машин, а этого категорически нельзя было допускать. Но достижений, конечно, было больше: главное, что всё преодолели.

«Над реактором странные вещи происходили...»

Виктор Погудин сейчас живет в Новосибирске, а в 1986 году служил в вертолетных войсках на Украине, под Бердичевым. Летать над реактором он начал 4 мая 1986 года, и его основной задачей было возить специалистов, которые измеряли радиационные фоны. Он вспоминает самое сложное задание:

— Из Ленинградского института ядерной физики приезжала группа ученых, которые проводили спектральную съемку, для чего требовалось висеть над реактором на высоте в сотню метров 11 минут. Защиты у нас не было фактически никакой. Да, клали свинцовые листы, но академики сказали — это фольга, толку от нее нет. В вертолете был прибор ДП-3а, бортовой техник только успевал перещелкивать его диапазоны: то 800, то 1000, то сразу 2500 Р/час. Плюс температура была под 80 градусов, как в бане. У академиков были дозиметры японские, все они пищали, трещали, а мы продолжали висеть. Главный среди ученых нам потом сказал: «Ну что, получили мы радиацию на всю оставшуюся жизнь, но долг выполнили». После этого академики уехали, а мы остались работать.

Над активной зоной реактора Виктор Погудин летал 13 дней, пока не набрал дозу 22 рентгена.

— Мне потом опытные атомщики сказали: эту величину нужно минимум на четыре умножать, — говорит он. — А над реактором странные вещи происходили: у меня, например, гасли электронные часы. После вылета из зоны реактора они включались, но уже с отставанием по времени. Кого-то тошнило, у кого-то голова болела, грудная клетка — где слабое место, там и сказывалось.

«После полетов всегда была полная потеря сил, мы буквально падали. Нет, это не физическая усталость. Это от радиации»

Виктор считает, что ему всё же повезло.

— Из нашего экипажа все живы, здоровы, общаемся в интернете. Но ведь случаи разные бывали. Когда громыхнул Чернобыль, со стороны аэродрома в Бродах подняли пару вертолетов химической разведки, а ветер был как раз в ту сторону. Они сделали замеры, передали диспетчеру, и как уровень облучения стал ясен, их сразу же вернули на базу, а оттуда — в Москву. Но в течение года они все погибли. И так бывало.

Почему больше всего пострадали милиционеры

В 1986 году Вениамин Мартюшов возглавлял лабораторию опытной научно-исследовательской станции на «Маяке» — организации, созданной для ликвидации последствий радиационной аварии 1957 года. Чернобыльская командировка была предопределена, да он и не боялся: говорит, чувство опасности оставил еще при изучении Восточно-Уральского радиоактивного следа. Он рассказывает:

— В Чернобыле же кто пострадал сильнее всего? Очевидный ответ: те, кто по крыше реактора бегали. Они получали бешеные дозы, но хотя и кратковременно. А потом выяснилось, что среди пострадавших много милиционеров: они стояли у дороги, палочками махали, а когда идет машина, за ней пыль поднимается. Постовые дышали ей, курили, ели здесь же, а маски не надевали — они же крутые.

«С защитой всё было на высшем уровне, даже с избытком, но вот рядовые ликвидаторы (рабочие, милиция, сотрудники столовых) не всегда этим пользовались»

Вениамин Мартюшов был на местах Чернобыльской аварии несколько раз: сначала осенью 1986-го, а затем — в 1987 году. И разница была колоссальной.

— С изотопами примерно так: чем короче период полураспада, тем он активнее и опаснее, хотя и быстрее разлагается. Поэтому в первые недели был опасен йод-131, который убивал щитовидку. И, конечно, была сильная гамма-радиация. В 1986 году в «рыжем лесу» фонило на уровне от 2 до 5 Р/час. Мы там делали фотографии, а они получались мутными, потому что пленка засвечивалась излучением. Но на второй год приехали — уже благодать. Конечно, изотопы накапливаются в почве и растениях, но внешнего облучения уже было меньше. Если в первый год мы жили в 40 километрах от станции в Демидове, то на второй — уже в Чернобыле, и одежду не выбрасывали, а стирали.

Вблизи АЭС Вениамин Мартюшов и его команда отбирали пробы почвы и растительности, отстреливали животных и птиц, готовили образцы для исследования на Урале. Он рассказал об интересных зависимостях, которые помогают бороться и с радиофобиями.

— Допустим, в почве у нас 100 условных единиц радиации. В растениях будет уже 10 единиц, в семенах — одна, в корове, которая их съест, — 0,1, в ее молоке — 0,01. Каждый биологический рубеж снижает концентрацию изотопов на порядок. Или вот взять рыбу: та, что ест придонный корм, где концентрируются долгоживущие радионуклиды, будет заражена сильнее, чем хищная рыба, которая на нее охотится.

Он подчеркивает, что в случае с радиацией опасность представляют сильные разовые дозы, тогда как к малому воздействию организм может адаптироваться. А что же водка — действительно выводит радионуклиды?

— Нет, совершенно не влияет, — отвечает Вениамин Мартюшов. — Она только снимает стресс, расслабляет человека эмоционально, он меньше думает о возможном вреде. Но водка ничего не связывает и не выводит. А вот питание в местах радиационного заражения очень важно, чтобы организм получал все необходимые компоненты. Допустим, если будет дефицит кальция, будет лучше усваиваться стронций-90. И вообще радиация обычно бьет по органам, которые и так были ослаблены, поэтому здоровый человек переносит ее легче.

В конце разговора я спрашиваю, как вертолетчики, летавшие над реактором в первые дни, справились с дозой более 100 рентген (пусть не подтвержденной официально)?

— Вы знаете, даже 100 рентген — это еще не смертельно, и в нашей стране научились лечить от последствий облучения очень неплохо, — подытоживает Вениамин Мартюшов, имея в виду, что поводов лечить было достаточно.

Впрочем, спасти удалось не всех, и в числе первых жертв — 31 сотрудник АЭС и пожарные, получившие максимальные дозы облучения и погибшие в течение весны-лета 1986 года.

Как государство отнеслось к ликвидаторам?

Поначалу — хорошо. Все герои отмечают многочисленные обследования в клиниках.

— Клизмили каждый день, — признается один. — Мы так устали, что уже на волю просились. После тщательных обследований многих отправили в санатории, а потом были ежегодные медкомиссии.

— Ну, мы и подопытными кроликами были, — смеется Владимир Балахонов. — Были такие плевательницы, и нужно было за день пятьдесят раз сдать слюну на анализ.

За работу в зоне отчуждения зарплата начислялась по увеличенному тарифу. В первые годы после аварии многие ликвидаторы получили квартиры и награды, плюс — многочисленные льготы.

Но в последнее время льготы стали снимать, а само сочетание «ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС» стало забываться: стронций-90, осевший в костях, оказался более живучим.

— Там логика такая: вы же дожили до этих лет, вот и живите как обычные люди, — говорит Владимир Балахонов.

Но говорит без досады. Просто констатирует факт.

Больше похоже на войну

На протяжении всех интервью я не мог избавиться от чувства, которое возникает, когда ожидания не совпадают с реальностью. Я читал, например, «Чернобыльскую молитву» Светланы Алексиевич — произведение надрывное и безысходное. Оно произвело на меня впечатление, и чего-то подобного я ждал от воспоминаний ликвидаторов. Я пересмотрел сериал «Чернобыль» (HBO) и тоже отметил расхождения с рассказами ликвидаторов. Дело даже не в драматизме картины, скорее в ней слишком высок градус истеричности персонажей и их кровожадности.

— Там Щербина якобы кричит Легасову: «Я тебя из вертолёта выкину!» Да ну не было такого: он дурак, что ли? Посадят сразу и всё, — сетует Владимир Балахонов.

Мне и в статью хотелось добавить драмы, а ее как раз не было. Все ликвидаторы видят события тех лет и свою роль в них без трагизма, скорее, в конструктивном ключе. Но почему?

Отчасти потому, что было давно. Отчасти потому, что так воспитаны. Отчасти потому, что вернулись. И вернулись не только благодаря везению, но и собственному здравому смыслу. Они смотрят на всё без лишних эмоций, потому что такое отношение спасло их в те годы.

Впрочем, пусть их спокойствие не будет обманчивым. Во многих рассказах чувствуются попытки обосновать самому себе, почему в те дни 1986 года ты отправился туда, где, возможно, ждет мучительная смерть. Если не сейчас — то через годы. Но кому-то нужно было зайти в зону. Кто-то должен был рискнуть собой, чтобы не рисковали собой другие. И что именно движет человеком при подобном выборе — вопрос до сих пор открытый.

Не дай бог, но случись нечто подобное сейчас, как справится с этим наше поколение?

А вот репортаж из заброшенной лаборатории, где ученые-зэки изучали влияние радиации на живые существа.